Pouvoir du manuscrit

Alors qu’au règne de l’image, reproductions et numérisations de documents se sont banalisées, le manuscrit d’écrivain conserve tout son pouvoir d’attraction, surtout quand la parole qui s’inscrit est celle d’un poète. Sans doute la rareté a-t-elle sa part dans cette fascination exercée sur l’amateur, sur le collectionneur et surtout sur le chercheur. Mais très loin du prestige qui, s’attachant à des pièces uniques, menace d’en faire les proies d’une spéculation qui ne se cache pas, le manuscrit communique à celui qui le scrute le sentiment exaltant de jouir d’un privilège sans équivalent. À travers le papier, fût-ce le fragment le plus modeste, c’est la présence de l’auteur qui vit et se perpétue. Le manuscrit d’écrivain semble être à jamais habité.

Pour le chercheur qui, comme la plupart d’entre nous, fréquente la Bibliothèque Doucet, le tête-à-tête singulier avec le document autographe est irremplaçable, surtout quand il s’agit d’un manuscrit de travail. Entre les murs d’une salle de lecture familière, voici que notre attention est absorbée par le jeu d’une écriture qui se cherche, se corrige ou poursuit sa route sans hésitation. Nous avons l’impression — ou l’illusion — d’être initiés d’emblée à tous les détours, à tous les ressaisissements par lesquels le processus créateur trouve son chemin jusqu’à l’œuvre. Sans doute arrive-t-il que notre regard s’arrête à l’accidentel, à l’anecdotique. Empreinte de l’existentiel souvent dérisoire (les brûlures d’une pipe, la tache de café, le froissement de la feuille), parfois émouvante. Empreinte qui peut se faire porteuse de sens.

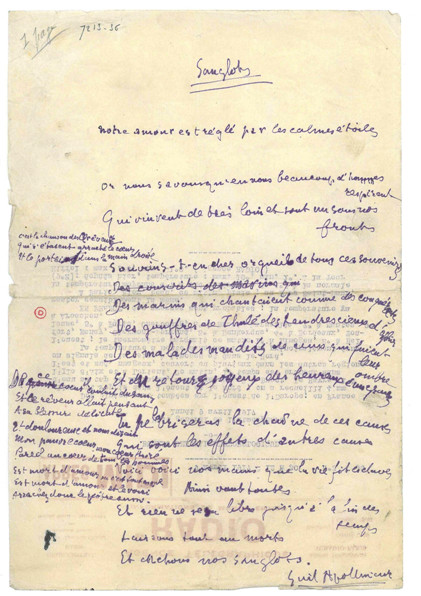

Une illustration chez Apollinaire : voyez comment, en 1917 et 1918, son écriture à l’encre violette se lit au verso des communiqués polycopiés de l’Agence télégraphique « Radio » sur lesquels les nouvelles de la guerre s’alignaient dans leur sécheresse. Utilisant ces feuillets distribués au journaliste qu’il est alors, Apollinaire confie à ce médiocre papier tantôt un morceau de prose, par exemple un écho pour le Mercure de France, tantôt un poème d’une modernité brûlante comme Sanglots, dont on reparlera : supports de fortune qui fournissent à la recherche au moins un repère indiscutable pour la datation du manuscrit, un terminus post quem comme l’on disait autrefois.

Mais il arrive qu’un détail apparemment négligeable du document entrouvre sur l’obscur, le secret. Quittant Apollinaire, je songe aux pliures jaunies et aux traces de manipulations répétées qui se voyaient sur une correspondance ultime de Nadja. Non sans hésiter devant ce qui lui paraissait un dévoilement de l’intime, la chère Elisa Breton avait montré cette lettre, un soir dans l’atelier de la rue Fontaine, à notre amie Marguerite Bonnet et à moi-même. Ces marques sur la lettre — entrée depuis à la Bibliothèque — révélaient que son destinataire l’avait fait séjourner dans une poche ou un portefeuille, au plus près du cœur. Détails matériels qui en disaient long sur le souvenir tourmenté que le désastre de sa relation avec Nadja avait imprimé en André Breton. Désastre dont les braises, contrairement à ce qui a été parfois dit, ne s’étaient pas éteintes de sitôt.

Ajoutez que, dans notre époque de démensuration généralisée où les images à force de reproductions tendent à perdre leur échelle, la dimension aussi bien que la matière de l’original peuvent en apprendre beaucoup. Dans l’éventail de manuscrits d’Apollinaire que Mme Isabelle Diu a bien voulu faire rassembler à ma demande pour cette réunion, voyez le manuscrit du poème de jeunesse qui porte le titre Les Fagnes (Ms 72123-38) avant de devenir en 1917 Fagnes sur les épreuves de la revue de Reverdy Nord-Sud (B-V-32) et finalement Fagnes de Wallonie : sur la page 23 x 17 cm, une écriture qui se souvient du collège évoque les landes à perte de vue jusqu’au diminuendo funèbre. C’est encore une écriture sage qui, vers 1902 ou 1903, aligne sur d’immenses feuillets pliés en deux les alexandrins du Larron, poème érudit et en même temps chargé de questionnements très personnels qui prendra place dans Alcools (cote Ms 7213-26). Probablement destinée à être soumise à un directeur de revue, cette mise au net soignée est caractéristique des débuts du jeune poète qui frappe à toutes les portes. Il a déjà choisi le pseudonyme qui le rendra célèbre. Après de multiples essais, il s’est même fabriqué une signature peu commune où les mots Apollinaire et Guillaume fusent en angle aigu à partir de leurs lettres initiales rapprochées : c’est cette signature qui scelle certains manuscrits de ses poèmes de l’époque. Exemptes de ratures, les pages du Larron au format 32 x 21 cm auraient répondu à l’idéal du « beau manuscrit » tel que le recherchaient les collectionneurs du XIXe siècle — et ceux-ci auraient été à coup sûr comblés par les poèmes calligraphiés de Saint-John Perse, d’Eluard ou de René Char, souvent confectionnés pour des proches.

Les années passent, les manuscrits d’Apollinaire changent. Les belles mises au net se font plus rares chez celui qui s’affirme dans le milieu littéraire ; la graphie — ou plutôt les graphies, tant l’écriture peut varier — et les supports sur lesquels elle s’exerce répondent aux aléas d’une existence qui se vit au rythme irrégulier de la hâte et de la rêverie, partagée qu’elle est entre les tâches journalistiques, la passion de l’amitié, les amours tenaces ou changeants, les sollicitations de l’imprévu quotidien, les remémorations de lectures anciennes, les découvertes du « flâneur des deux rives ». Comparez ces quelques documents exposés : brouillon repris vingt fois des Sapins (7213-16), où seule échappe aux retouches une expression captée dans Lancelot du Lac (et il y aurait beaucoup à dire sur cette résurgence qui oriente le sens du poème) ; ébauche de Palais jeté sur une page de registre pliée en quatre (7213-18), effervescente comme les pulsions exaltées qui se déchaînent burlesquement dans le poème jusqu’à l’autodestruction symbolique. L’on n’en dira pas autant d’un manuscrit de 1911, extrait de la séquence À la Santé (Ms 7213-7) : un bout de papier d’à peine 10 x 10 cm, découpé probablement dans une enveloppe usagée. Ébauchés à coup de biffures et de reprises, les octosyllabes au vocabulaire si dépouillé disent le dénuement dans lequel le nouveau « Lazare entrant dans la tombe » a été jeté par son arrestation.

Ces manuscrits d’une hétérogénéité intrigante donnent à réfléchir sur l’homme Apollinaire et le devenir de sa création. Ils mettent aussi en valeur le rôle de Jacques Doucet, qui les a rassemblés avec une sorte de prescience des attentes du futur, de nos attentes. Ajoutant au rôle de collectionneur celui de mécène et bénéficiant des conseils du perspicace Suarès, il tâche de recueillir auprès des écrivains les avant-textes, leur demande de constituer des dossiers, leur achète leurs archives, sauve ainsi de la corbeille les épreuves d’imprimerie, prend en considération les « petites revues » dédaignées alors du négoce. Avec l’intuition obstinée qui le caractérise et dont la justesse s’exprime en actes beaucoup mieux qu’en paroles ou en correspondances généralement décevantes, il a une vision moderne du manuscrit, lequel, fût-il ébauche ou brouillon, vaut en tant que témoin du processus de création. Pas plus que la Bibliothèque d’art et d’archéologie qu’il a fondée, la Bibliothèque littéraire ne vise le grand public : elle est destinée aux amateurs avertis et aux chercheurs selon la même visée moderne et scientifique qui, en 1927, le verra entreprendre une bibliothèque cinématographique.

Les manuscrits d’Apollinaire à la Bibliothèque Doucet

Sur leur rassemblement, on ne peut que se référer au grand livre de François Chapon paru en 1984 et réédité deux fois, la dernière édition étant publiée chez Fayard en 2006 sous le titre C’était Jacques Doucet : l’ouvrage est — faut-il de dire ? — tout entier de première main, nourri de la fréquentation assidue des fonds à travers lesquels le directeur qu’il fut longtemps savait guider généreusement chaque visiteur, chaque chercheur. Ces fonds, il ne cessa de les enrichir tant par des acquisitions que grâce aux dons consentis généreusement par des écrivains amis, des ayants droit ou des collectionneurs confiants, tous sachant que leurs apports seraient conservés dans les dispositions qu’ils souhaitaient.

Apollinaire fréquenta-t-il assidûment Doucet ? De la biographie de François Chapon (éd. Fayard, p. 362-363), j’extrais ce passage :

« Il reste malheureusement peu de traces sur les rapports du poète et du mécène, en dehors d’un ensemble de manuscrits dont la reliure par Legrain atteste qu’ils entrèrent sans doute dans la collection avant 1919, si l’on se fie au style de son décor : le Poète assassiné, le Bestiaire, les gloses sur les portraits de Gourmont par Dufy, auxquelles sont joints la plupart des dessins originaux, et l’un des vingt-cinq exemplaires de Case d’Armons, autographiés dans la tranchée avec des moyens de fortune » Une des rares lettres connues d’Apollinaire à Doucet semble montrer par le ton que les deux hommes s’étaient déjà rencontrés. À la suite d’une visite manquée. il écrit [4 juillet 1917] : « J’aurais été si heureux d’être là et de vous montrer un tas de choses qui vous auraient amusé.

« D’autre part je comprends la signification de votre visite et en suis très profondément touché. » La présence de Doucet boulevard Saint-Germain, quelques jours après le scandale des Mamelles de Tirésias, pouvait être interprétée comme un signe de sympathie au milieu du déchaînement qu’évoquait la victime : « Cependant ne me croyez pas abattu. J’ai vu la mort d’assez près pour que les orages littéraires ou artistiques me laissent froid. »

Des rapprochements se sont ainsi ébauchés, freinés par les occupations dispersées et absorbantes du poète, interrompus brutalement par sa mort. Quelques documents allusifs font apparaître que Jacqueline Apollinaire renoua avec le mécène en 1922 et 1923 ; c’est probablement de cette époque que datent de nouvelles entrées de manuscrits dans la bibliothèque. Le fonds s’accrut par une autre voie : Pierre Reverdy remettant les pièces se rapportant à Nord-Sud entre les mains du mécène les collections s’enrichirent ainsi des manuscrits des collaborations en prose ou en vers qu’Apollinaire avait données à la revue.

À la mort survenue en 1967 de Jacqueline Apollinaire, qui avait conservé les archives de son mari avec une piété et un désintéressement exemplaires, une imprécision de rédaction fit que les manuscrits restés en sa possession furent partagés entre la Bibliothèque Doucet et la Bibliothèque nationale : en gros, le premier établissement se fit attribuer la poésie et le second reçut la prose. Une rentrée très différée de manuscrits et des acquisitions en ventes publiques devaient venir augmenter le fonds de la Nationale.

Sans parler des manuscrits conservés dans des collections privées, comme celle de Jean Bonna dont le riche fonds Apollinaire a été décrit dans une publication récente confiée à Édouard Graham, ajoutons que la Bibliothèque historique de la Ville de Paris a acquis la bibliothèque du poète, demeurée dans l’appartement du 202, boulevard Saint-Germain. La même institution a recueilli après son décès la donation de Pierre-Marcel Adéma, l’auteur de la biographie d’Apollinaire, collectionneur avisé. Grâce à la libéralité éclairée de la famille du grand universitaire Michel Décaudin, l’établissement a bénéficié des passionnants dossiers de travail de notre ami disparu en 2004, spécialiste indépassable de l’œuvre à laquelle il avait voué l’essentiel de ses travaux. Un bon demi-siècle de labeur. Une manne pour les chercheurs.

« L’Orgueil en nos cœurs tendres »

Je reprends brièvement quelques éléments de mon étude « De L’orgueil en nos cœurs tendres à la montée des Sanglots ». (Elle a été publiée fin 2011 dans Apollinaire, revue d’études apollinariennes, le périodique qui, depuis 2007, grâce à Sylvie Tournadre et à ses éditions Calliopées, rassemble chaque semestre des inédits, des contributions critiques, des mises à jour bibliographiques.) Le chercheur ne s’arrache pas facilement à cette très singulière aventure de création qui s’étend sur une quinzaine d’années. Tout commence vers 1900-1901 avec onze strophes qui se développent dans une forme traditionnelle, mais au contenu déjà troublant. Puis l’auteur semble oublier son texte, dont seules quelques expressions resurgissent çà et là dans sa production. Voici qu’en 1917 les vers gardés par devers soi viennent fusionner avec d’autres et que jaillit un nouveau poème : dense, convulsif, portant l’éclat dur de la modernité : ce sera Sanglots.

Le texte de jeunesse L’Orgueil en nos cœurs tendres m’était connu par les ébauches contenues dans un carnet de travail, mais c’est à Claire Paulhan que je dois la révélation d’une remarquable mise au net faisant partie de sa collection. Avec une amicale générosité, elle a bien voulu que je destine ce manuscrit à la nouvelle édition des Œuvres poétiques que je prépare pour la Bibliothèque de la Pléiade. Des affinités avec des documents conservés à la Bibliothèque Doucet permettent de situer le document. Même papier et même format que pour les strophes de L’Avenir (Ms 7213-29), même graphie que celle qu’on observe dans Le Larron, dont il a été parlé : les trois poèmes appartiennent à une phase active de création, avant le départ en Allemagne d’août 1901.

Habitée par le conflit entre l’obsession de la femme et la résistance au désir, une sensibilité précocement meurtrie se conjugue dans ces strophes avec les intonations d’un anarchisme ténébreux, aggravé par la conscience du déterminisme pesant sur les hommes et surtout sur les pauvres du fait de l’exploitation sociale. Mais, même si le poème partage avec la littérature militante l’usage d’un « Nous » impérieux, nous sommes loin de l’élan tonique qui, à l’époque, enflamme les prophètes de l’amour libre ou parcourt les chapitres du nouvel évangile que symbolise La Morale anarchiste de Kropotkine :

« Notre amour est réglé par les calmes étoiles,

Nous n’avons jamais dit — J’ai amour à mon gré

Nous n’aimions qu’un temps nos amantes pâles

Et notre amour d’aucune ne fut énamouré. » (Strophe 1)

Et le surgissement du thème des « aïeux inconnus », qui irriguera quelques années plus tard l’admirable Cortège pour encourager le Moi à accomplir victorieusement sa propre réalisation, vient au contraire renforcer ici le sentiment de l’oppression imposée par la société et par le destin, même si un frémissement d’avenir est recelé dans l’instinct génésique :

« Or nous savons qu’en nous beaucoup d’humains respirent

Qui vinrent de très loin et sont un en ces fronts

Et nos reins tant de fois ont senti tressaillir

Les humains à venir qui de nos vies vivront.

Nous avons l’orgueil de vouloir encor nous souvenir

Des aïeux inconnus, des serfs, des conquérants,

Des neiges, des déserts, des calmes cieux d’Ophir,

Des malades maudits, des heureux émigrants.

Voici, voici nos mains que la vie fit esclaves !

Nous n’avons pas l’orgueil d’être libres, l’étant,

Mais rien qu’en nous, par l’ignorance et tu es brave

D’oser donner cette liberté, ô vie, et pourtant

Ne se brisera jamais la chaîne des causes

Qui sont effets d’autres causes et des effets latents

Qui sont causes aussi, ainsi sont toutes choses

Et rien ne sera libre jusqu’à la fin des temps. » (Strophes 4-7)

Des alexandrins raboteux, qui parfois dérapent et boitent exprès, accompagnent le déroulement d’une existence dans laquelle le désir qui fut éveillé par les « amantes pâles » est combattu par le raidissement nietzschéen, jusqu’à ce qu’au dernier vers le poète de vingt ans se projette vers la contemplation de sa vieillesse et de l’approche de la mort, vers ces temps où « calmes, nous montrerons les rides de nos fronts ». C’est comme si le pouvoir des « calmes étoiles » — les astres fixes auxquels le premier vers soumettait les destinées — s’intériorisait dans un état de sombre sérénité où se réconcilieraient les contraires.

Les « Sanglots » de 1917

Transportons-nous quinze ans plus tard. Revenu blessé du Front, Apollinaire est naturellement invité par son ami Pierre Reverdy à collaborer à chaque livraison de sa revue Nord-Sud, qui, dès son apparition fin mars 1917, s’est érigée comme le seul organe irrigué par la création la plus vivante en art et en poésie. Ainsi le numéro 4-5 daté de juin-juillet 1917 publie-t-il une prose d’Apollinaire, ainsi que deux poèmes, dont Sanglots. Conservé sous la cote Ms 7213-36, ce poème est écrit sur un feuillet de l’Agence télégraphique « Radio » en date du 9 avril 1917 après-midi — le texte polycopié traverse le mauvais papier. Manuscrit unique : la graphie hâtive et les ratures n’ont pas empêché le document de transiter par l’imprimerie de Nord-Sud (Levé, rue de Rennes), comme le montre la mention en haut et à gauche, avant d’être restitué à Reverdy. L’on voit que les protes de l’époque étaient habitués à travailler à partir du manuscrit, portât-il des retouches ajoutées fiévreusement.

- {Sanglots} (21 x 27 cm). © Bibliothèque littéraire Jacques Doucet

Passionnant manuscrit qui montre la création en action. L’on découvre au premier coup d’œil que Sanglots est né de l’entrecroisement de deux séquences hétérogènes, ainsi que l’avait senti en 1950 un chercheur américain, John W. Cameron. Comme il lui est arrivé plus d’une fois, Apollinaire a repris un texte ancien, en l’occurrence L’Orgueil en nos cœurs tendres, pour y trouver un nouveau point d’envol. Dans le massif des strophes, il a prélevé, émondé, regroupé, pour aboutir dans un premier temps à la suite de vers (à prépondérance d’alexandrins) qu’il inscrit bien centrée sur le feuillet. Le premier état de Sanglots se laisse reconstituer de la sorte :

« Notre amour est réglé par les calmes étoiles

Or nous savons qu’en nous beaucoup d’humains respirent

Qui vinrent de très loin et sont un sous nos fronts

Souviens-t-en cher orgueil de tous ces souvenirs

[Des conscrits des marins qui biffé]

Des marins qui chantaient comme des conquérants

Des gouffres de Thulé des tendres cieux d’Ophir

Des malades maudits de ceux qui fuient leur ombre

Et du retour joyeux des heureux émigrants.

Tu ne la briseras la chaîne de ces causes

Qui sont les effets d’autres causes

Voici voici nos mains que la vie fit esclaves

Ainsi vont toutes [choses omis]

Et rien ne sera libre jusqu’à la fin des temps

Laissons tout aux morts

Et cachons nos sanglots »

Je renvoie à mon article déjà cité pour un commentaire de ce premier Sanglots, me contentant de souligner que la tonalité anarchiste ne survit que dans le vers « Voici voici nos mains que la vie fit esclaves ». Dans une seconde étape, Apollinaire va porter dans la marge une séquence toute différente, probablement issue d’un autre jaillissement ancien dont les traces écrites ont disparu. Les vers qui se bousculent dans la marge de gauche sont cette fois des octosyllabes qui, avec leur vocabulaire très simple et leurs redites lancinantes, renouent avec l’archaïque et le populaire. Reconstitution de la séquence :

« C’est la chanson des rêveurs

Qui s’étaient arraché le cœur

Et le portaient dans la main droite

De ce cœur il coulait du sang

Et le rêveur allait pensant

À sa blessure délicate

Et douloureuse et nous disait

Mon pauvre cœur mon cœur brisé

Pareil au cœur de tous les hommes

Est mort d’amour ou c’est tout comme

Est mort d’amour et le voici

Arrachez donc le vôtre aussi. »

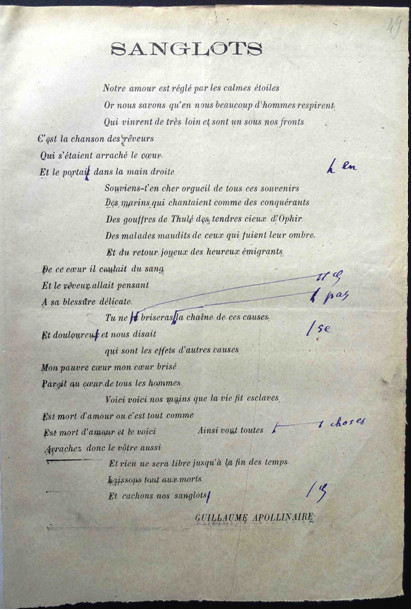

D’où l’originalité du manuscrit de Sanglots, qui semble vivre encore du travail inspiré qui l’a fait naître. Deux textes se sont emboîtés, entés l’un sur l’autre, pour arriver au poème qui trouve sa configuration définitive sur l’épreuve d’imprimerie de Nord-Sud avec les dernières corrections d’Apollinaire (cote B-V-32, f. 49) :

- Épreuve de {Nord-Sud} n° 4-5. © Bibliothèque littéraire Jacques Doucet

Le premier « Sanglots » était moderne, mouvementé, animé par ce lyrisme moderne qui avait trouvé dans Zone son expression historique. En marge vient se glisser une romance sans âge qui s’étire mélancoliquement, une chanson des rêveurs qui a l’accent de certaines ébauches de La Chanson du Mal-aimé. La concaténation qui s’opère en quelque sorte sous nos yeux ressortit à ces processus dont Michel Décaudin avait déroulé les variantes dans un remarquable chapitre du volume critique Apollinaire, en somme. Comme je l’avais moi-même écrit à propos des brouillons d’Apollinaire, l’enjeu de ces pratiques n’appartient plus aux alchimies littéraires de l’époque symboliste ; il est tout autant étranger à la combinatoire ludique à laquelle certains se sont adonnés dans la seconde moitié du XXe siècle. Plus intuitif que théoricien, Apollinaire affirmait dans une lettre à propos d’Alcools qu’« il ne peut y avoir aujourd’hui de lyrisme authentique sans la liberté complète du poète » : c’est sur l’exercice palpitant de cette liberté créatrice que le singulier, le captivant manuscrit de Sanglots d’Apollinaire nous invite à rêver.

Bibliographie

— François Chapon : C’était Jacques Doucet, rééd., Fayard, 2006.

— Michel Décaudin : Le Dossier d’ « Alcools », Droz, 1965 et rééd.

— Jean Burgos, Claude Debon, Michel Décaudin, Apollinaire en somme, Champion, 1998.

— Claude Debon : « Apollinaire chez Doucet » dans La Bibliothèque littéraire Jacques Doucet : Archive de la modernité, Éditions des Cendres, 2007 ; Calligrammes dans tous ses états, Calliopées, 2008.

— Étienne-Alain Hubert : « Ô ma tête inquiète. À propos d’Apollinaire » dans le catalogue Brouillons d’écrivains, Bibliothèque nationale de France, 2001 ; Circonstances de la poésie. Reverdy, Apollinaire, surréalisme, nouv. éd., Klincksieck, 2009. ; « De L’orgueil en nos cœurs tendres à la montée des Sanglots » dans Apollinaire, revue d’études apollinariennes, Éditions Calliopées, n° 10, novembre 2011.